2010.7.19up

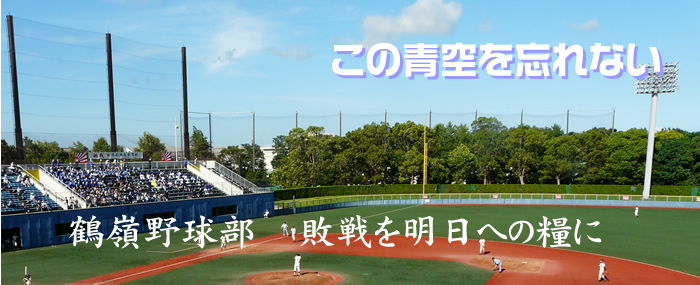

力尽きた終盤。胸を張れ,少年たち

「最後はガソリン切れですね。こちらの力は出た試合だと思います。」

試合後、亀山監督がそう振り返ったように、鶴嶺の見せ場は十分にあった。

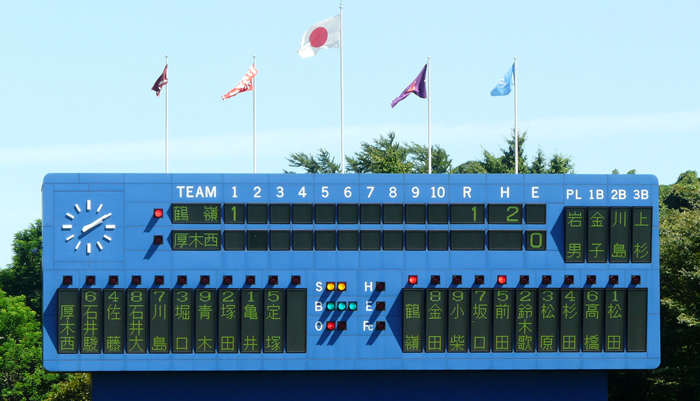

スコアを見れば明らかなことだが、坂口くんの先制タイムリーがあり、逆転された後、先発の松田くんが踏ん張って、6回には一気の逆転に至った。

実際に戦っている選手は勿論、応援席も大歓喜の瞬間であった。

正直、厚木西相手というのは荷が重いような気がしていた。

しかし、同じ高校生。

それに、多少力に差があっても、戦術・戦略、さらには意識を上げることで何とかできることもあるのが野球だ。

試合前、そんなことを考えていたが、ある意味で鶴嶺の試合運びはまさにプラン通りではなかったか。

勿論、最終的な結果(8回コールド負け)は真摯に受け止めなければならないかもしれないが、うつむいてしまう必要などはない。

厚木西の先発はほぼ予想通り、背番号11の亀井くん。

背番号の大きさでその投手の能力が決まるわけではないが、1の後藤くんは初戦の磯子工戦を完投(6回コールドではあるが)し、さらに鶴嶺戦に勝てば中1日で3回戦という事情もあったため、厚木西側のロジックからすれば当然とも言える戦略なのであった。

しかし、そこに鶴嶺がつけ入る隙もあると察せられた。

亀井くんとしてはこの夏初登板であり、その立ち上がりにはどうしても力みもあるものだ。

1回オモテ、1死2塁から3番の坂口くんがセンターへのタイムリーで先制。

願ってもない展開になった。

ところが同じことは鶴嶺先発の松田くんにも言えた。

無死1・2塁のピンチをショートライナーゲッツーで切り抜けたかに見えたが、その後フォアボールとタイムリー2本で逆転を許してしまう。

流れをこちら側に留めておくためにも、ここはゼロで凌ぎたかったところだが、そんなことを意図して出来るくらいならプロに行ける。

2回にもヒット・四球に盗塁を絡められて、さらに2点を失ったが、松田くんは見事に立ち直って3回から5回を零封。

少しずつ少しずつ鶴嶺に流れが来るだけの下地を築いていった。

6回オモテ、1−4の劣勢ではあったが、先頭の6番松原くんがレフトへヒット。

そして、続く杉田くんが“伝家の宝刀”送りバント。

これが鮮やかに決まっただけでなく、ピッチャー亀井くんの悪送球を誘い、無死1・2塁。

さらに、次打者の高橋くんが「これでもか」と言わんばかりの送りバントで1死2・3塁とする。

これぞ鶴嶺野球の原点。

亀山監督の目指す野球の一旦が垣間見られた濃厚な時間帯であった。

ここで1点でも取れば、試合は動き出すはず。

また、そういう形で相手を精神的に苦境に立たせるのが、狙いでもあるはずだ。

逆に言うと、ここで無得点に終われば、あとは淡々と試合終了まで行くのかなぁと思えた。

9番松田くんがスクイズの構えで牽制しつつ、フォアボールを得て、ついに満塁となる。

ここでキャプテンの1番金田くん。

祈る応援席。

何とかしてくれ、という願いが空気を伝染する。

そして、それはプレッシャーになったのかもしれない。

金田くん、三振。

続く小柴くんの打った飛球がレフトへ揚がるのを見て、管理人は「最大のチャンスを逸したな」と感じていた。

ところが、3秒後、野球には技術以外の要素が様々働くものだと痛感することとなる。

平凡な飛球だと思われたが、厚木西で4番を張り、野球センス抜群と見える川島くんがこれを後逸。

満塁の走者が全員、小躍りして還ってきた。

打者の小柴くんは2塁へ。

にわかには信じ難い光景であった。

原因は「太陽」であった。

横須賀スタジアムは午後から夕方になるにつれ、一塁側からレフトに向けてかなり強い西日が当たる構造になっている。

経験値が高いチームなら、そのことまで考慮して、レフトにはサングラスを掛けさせておく、という手もあったろう。

しかし、日頃からサングラスを掛けて野球をすることに慣れていなかったり、違和感があれば、本番の試合だけ掛ける、というのは難しいのかと思われる。

実際、この一件後、厚木西ベンチから川島くんのもとへサングラスが届けられたが、彼はちょっと装着してみて、返した。

(但し、管理人の目視によれば鶴嶺のレフトはこれ以降は間違いなくサングラスを着けていた)

野球はその名の通り、「野」でやるものだ。

「野」には風も雨も太陽光もある。

イレギュラーバウンドを誘う土もある。

そうした自然のたくらみ全てを受け入れてこそ野球となる。

もしこれで厚木西が負けたとしたら、川島くんはこの痛恨の場面をどう記憶するのかなぁ、と管理人はやや心配もした。

かつて、管理人は胸が痛くなるような場面を目撃しているからね。

(詳しくはこちらを)

“つかんだら放さない力”の構築を

それもそうだろう。

ここまでの流れは厚木西側にあり、少なくとも守備に不安感はなかった。

さらに、対鶴嶺の練習試合では二度の大勝を経験していて、もしかするとほんの少しだけ油断していたかもしれない。

打つべき手をしっかり打つ。

ピッチャーを好投していた亀井くんから、背番号1の後藤くんへチェンジ。

もとから継投を予定していたのかもしれないが、こうした場面での投入は想定していなかっただろう。

鶴嶺の打者は今日最もボールが見えている坂口くん。

期待値はMAX。

そして、彼はその期待に応える左中間への3ベース。

相手エースを打っての逆転。

どんなボールでも打てる気がしていたのではないかと思うほど、しっかり振れていた。

こんなことを言っては失礼かもしれないが、鶴嶺が厚木西を倒す展開はこれしかない、といった印象であった。

それほどに逆転への、そして勝利へのピースが揃った。

しかし、実際に力を問われるのはここからだ。

6回ウラを松田くんが三者凡退で抑え、鶴嶺ベンチ及び応援席は最高潮の盛り上がりを見せる。

あと3イニング。

7回オモテは鈴木くんにヒットが出るも、無得点。

そのウラ、疲れが見え始めた松田くん。

バントを絡めて1死2・3塁からバッテリーエラーと不運な当たりで逆転を許すと、さらに2点を献上。

4点を取られ、7回終了時には5−8の3点ビハインドとなったが、勿論3点はワンチャンス。

まだ十分戦える。

8回オモテ、2死から小柴くんと坂口くんに連続ヒットが出たが、無得点。

管理人の正直な気持ちを言うと、坂口くんがチャンスメーカーではなく、ランナーが溜まったところで登場してもらいたかったなぁ、と。

この日の彼はそれほどまでに「打ちます」オーラが漂っていた。

8回ウラ、ここをゼロに抑えてこそ、最終回に望みが繋がるが...

1点もやれないという重圧からか、1死3塁からフォアボールを2つ、そこで2点タイムリー。

松田くんは本当によく凌いできたが、ここが限界だった。

ピッチャーは背番号1の坂口くんにスイッチ。

ここでちょっと心配なことが管理人の頭をかすめた。

7回以降、7点差でコールド、という大会規則だ。

ついさっきまでは勝っていたのに...

この局面でマウンドに立つ坂口くんの気持ちはいかばかりか。

管理人は心の底から彼にエールを送った。

最初のバッターをファーストゴロで打ち取るも、その間に一人ホームイン。

これで5−11となって、7点差にリーチが掛かってしまう。

この場面で落ち着いて投げろ、という方に無理があり、鶴嶺守備陣には硬さも見られた。

フォアボール2つで満塁。

ストライクを投げざるを得ない坂口くん。

代打・柴田くんはそのボールを鮮やかに左中間へ...。

ランナーが万歳をしてホームインし、コールドが成立した。

コールドを決定づける打球をセンターで見送っていた金田主将の姿が印象的だった。

この敗戦は明日へと繋がるか?

それは、この試合で引退する3年生は勿論、次代を担う1・2年生にも問いかけられる。

力投の松田くん、動きのいいセカンド杉田くん、2安打の松原くん、さらには1年でショートのポジションを獲った高橋くんなど下級生には資質の高い部員も多い。

流れをつかむ力は十分にある。

今度はつかんだ流れを放さないような粘り強さを身につけて欲しい。

亀山監督、山口部長のもとで、その資質を開花させてくれれば、と切望する。

頑張れ、鶴嶺高校野球部!

戦い済んで...

こちらの持っている力は出せましたが、もういっぱいっぱいでしたね。

最後はガソリン切れです。

7・8回に4点ずつ取られてしまうところがうちの現状ですが、次に繋がる素地は出来たかと思います。

■山口部長の談話(中)

狙い通りの展開になって、勝てるとも思いましたが、もう一歩が引き寄せられませんでした。

そこがこれからの課題です。

■金田隆太主将(右)

ある人に「チームはキャプテンの実力以上の力にはならない」と言われて、その言葉を胸に頑張りましたが、結果を残せなくて申し訳ありません。

でも、このチームでやってきてよかったです。

2010.7.16up

高校球児,セミの如く

管理人はふと、高校球児というのはセミのようなところがあるなぁ、と考えた。

セミは一般的に何年も地中で幼虫として暮らし、夏に地上に出て脱皮してから成虫として生きられるのはほんの僅かだと言われている。

高校野球では、多くの選手が3年生の夏になってようやく「あ、もう少ししか野球が出来ないんだ...」と気づく。

それが幼虫から成虫になるプロセスであり、下級生の頃(地中時代)には感じなかった“終焉までのカウントダウン”を自覚するようになる。

短く、儚く。

人間というのはおそらく最初から最後までを同じ調子・同じリズムでは頑張り続けられない生き物だ。

だから「火事場のばか力」といった慣用句も存在する。

だからこそ劇的に成長もするし、自らのアイデンティティを賭した試合で大きく傷つくことさえある。

うまくヒットを打てたか。

うまく投げられたか。

そうしたことも、勿論たいせつだ。

なぜなら、日頃のキツイ練習に耐えられるのは、結果を求めるからだ。

しかし、何しろ相手はこちらの力を発揮させまいとして必死なのである。

だから、細かなことを言うようだが、力を全て出し切れたかどうか、ということより、力を出すために自分が出来る準備は全てやったか、ということを自らに問い掛けて欲しい。

フィジカルでもメンタルでも、あらゆる準備をしたと言い切れる者は尊敬に値する。

でも、そんな高校生なんているのかな。

思うに、大多数の選手はあとになって「こういうことも出来たんじゃないか...」「ああいう練習をしておけば...」と悔いるものだ。

そして、それでもいいのだと思う。

高校球児がセミと違うのは、野球が終わったあとも生き続けるという点だ。

青春の蹉跌、と言えばやや古めかしいのかもしれないが、世の中がどうなっているのか、ましてや自分が何者なのか、といったことがよくわからない若き時代に、何かを必死にやって、そこで失敗するという経験は、たぶん、とてもたいせつだ。

多くの人たちに見守られ、整備されたグラウンドで野球を通じて「セミの死」を体験できる幸せを噛み締めて欲しい。

そしてまた、蘇生できる精神力を身につけられたなら、その時、野球をやってきた価値が何倍にもなって還ってくることだろう。

無数のセミの死骸に幸あれかし。

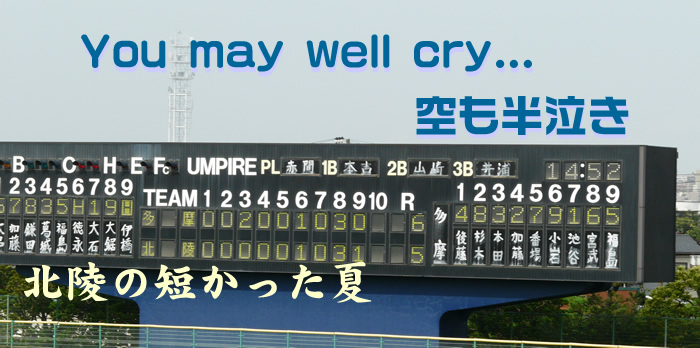

奇妙な天気。投手交代による微妙な流れの変化

管理人は努めて「すごい」という形容詞を使わないようにしているのだが、今回は自らに許可する。

野球をやるのに不具合が生じるほどだったのだ。

しかし、どのタイミングで交代させるかは試合の流れで判断しようとしていたはずだ。

ところが、風が強かった。

先発の大石くんは頭脳派投手とでも呼ぶべきか。

剛球でバッタバッタと三振を取るわけではないが、球のキレや配球・制球で相手を抑えるタイプである。

1・2回多摩打線を0点に抑えてはいたが、彼自身のコンディションに加え、風の影響も考慮して球質の重い陸野くんに3回から交代するという思い切った手に出た。

投手が代わる、というのは空気が変わることを意味する。

そして、その投手が得点を与えることは試合を動かす契機となるものであった。

この試合、それが顕著に出るものであった。

(しかし、それはあくまで試合が終わってみてわかるものとも言えるが...)

3回オモテ、北陵のマウンドには陸野くんが立っていた。

管理人は大石君が肩や肘を痛めたのかと思ったりもしたが、どうやらそうしたアクシデントではなく、上記の意図による交代だったのだ。

先頭を三振、次打者をサードゴロに仕留めて、上々の立ち上がりに見えた。

ところが、そこからフォアボール、暴投、ヒットで2死1・3塁。

さらにレフトへの3塁打で2点を先制されてしまう。

陸野くんの調子そのものは悪くないように見て取れたが、突然の乱調であった。

しかし、管理人はこれまでの高校野球夏の予選観戦経験から、実はどちらかに得点が入ることは、試合が大きく動き始める予兆だということを理解していた。

したがって、先制点は与えたが、この程度なら撒き餌のような効果すらあると感じていた。

案の定、3回ウラ、北陵はその陸野くんと続く1番の大串くんが連続フォアボール。

ここで畳みかけられれば、流れは大きく北陵に引き戻せる局面となった。

何だか去年の厚木高校戦(詳しくはこちらを)を思い出すなぁ...と、管理人はまだこの時点では呑気モードであった。

打者は2番の巧者・住友くん。

松島監督は「1・2番で何とかランナー3塁の場面を作りたいです」と戦前語っていたが、まさにおあつらえ向き。

ここぞ、という時に見せるバントのサインを出した。

ところが、そのバントがサードで刺され、さらに期待の3番・鎌田くんがショートゴロゲッツー。

これはマズイ展開になってしまった...。

先般、鶴嶺高校の亀山監督が仰っていたように「ゲッツーは相手を乗せてしまう」という効果がある。

実際、多摩ナインとベンチ、さらには応援席も激しく盛り上がっていた。

陸野くんは4回を三者凡退に、5回はランナーを二人出しながらも0に抑えた。

ところが北陵もお付き合いをするかのように、ランナーを出しながら、ホームが遠い。

ここでグランド整備となり、北陵側は「これを機に流れが変われば」と、息をひそめて祈っているのがわかる。

6回オモテ、多摩は先頭打者がヒット、バントで送って、次打者がタイムリーという絵に描いたような追加点。

勿論、痛いのだが、この1点はしかたない失点とも言える。

むしろ、 試合を動かすための投資と考えれば、3点差はワンチャンスなのでよかったとも開き直れる。

問題はこの6回ウラに流れを引き寄せるきっかけを掴めるかどうか、であった。

昨夏の厚木高校戦を思い起こさせる興奮と静寂

6回ウラ、5番福島くんがあわやスタンドインかと思われるレフトオーバーの3塁打。

彼はボールをうまく風に乗せるイメージが出来ているようだった。

そして、6番武宮くんが犠牲フライで遠かった1点を奪った。

多摩の投手・河本くんはしばしば3ボールになるが、ここまでは決壊せずに踏ん張っていた。

しかし、1点を取られたせいか、三者連続四死球で2死満塁。

ここで何かが起これば、一気に北陵ペースになる局面だったが、大串くんがセンターフライに倒れ、崩しきることが出来ない。

本当に野球というのは難しいものだ。

7回にもランナーは出たが、無得点。

8回。

ここでゲームが大きく動く。

8回オモテ、センターへのフライ2つを住友くんが軽やかに捌いて、三者凡退で勢いをつけたい場面だった。

管理人メモにも「攻撃は守備リズムから。勢い欲しい」と書かれている。

ところが、である。

陸野くんが再度乱調気味に。

デッドボールから3連打、さらにデッドボールとタイムリーで3点を失ってしまう。

狂喜乱舞の多摩応援席。

あたかも勝負が決したかのような盛り上がりぶりに、管理人はまだチャンスはあると思えた。

8回ウラ、多摩はエース・河本くんに代えて、背番号20の池谷くんをマウンドに送る。

管理人の視点で言えば、ここでのピッチャー交代は多摩にとっては危険な要素を秘めている。

その投手の力量もさることながら、一発勝負の高校野球では投手の交代は試合の流れを変えてしまう可能性があり、出来ればこのまま押し切りたいところだったはずた。

おそらく、多摩のベンチもそれはわかっていたろうが、そうしたくても出来ないほど河本くんが疲れていたのかもしれない。

何しろ、流れが変わる要因はあった。

北陵応援席はそのボリュームを上げ、何とか5点差を詰めてもらいたいという思いを発信する。

そして、願いは通じた。

2死1・2塁から、ついにこの日静かだった大串くんのバットが一閃。

タイムリーツーベースとなって、まず1点。

さらに、住友くんの四球で満塁から、鎌田くんが2点タイムリー。

オモテに与えた3点をきっちり取り返した。

これで最終回に何かが起きるだけの素地は出来た。

雨はいつのまにか止んでいた。

飛び出たホームラン...あと1点で...

キャッチャーは8回に代打で出た高山主将に代わっていた。

終わってからカウントしてみると、北陵はベンチメンバー20人のうち15人を使うという総力戦であった。

戦前、松島監督が語っていた「競争があって、まだ伸び代もある」というチームらしい選手起用でもあった。

小倉くんは先頭打者を三振に取り、その後四球のランナーを出したが、大石くんが継いで、9回を0に抑えた。

さて、いよいよ9回ウラの攻防だ。

そしていきなり...福島くんがレフトオーバーのソロホームラン。

この日、彼は乗れていた。

ここで多摩は池谷くんを諦め、ファーストに入っていた河本くんを再びマウンドへ送った。

エースとはいえ、疲労で制球が乱れたため交代したわけで、北陵は大きなチャンスを迎えることになった。

代打の徳永くんはフルカウントからフォアボールを選び、今度は北陵応援団が狂喜乱舞する番であった。

管理人はこの時、多摩応援席の後方にいたが、「水を打ったような静けさ」とはこのことか、と思わんばかりの切迫ぶりであった。

昨夏、厚木高校との一戦で、序盤「コールド勝ちか?」と思えるような展開から、最後10対9とされ、尚1死1塁というピンチを背負った時の北陵応援席を彷彿させるものであった。

松島監督は仁王立ち。

しかし、ここから多摩・河本投手は、昨夏の北陵・國正くんの如く、粘りに粘って2死まで漕ぎつける。

その間、ランナーの徳永くんは2塁へ盗塁していた。

2死から代打に2年生伊崎くんが起用され、徳永くんは決死の三盗敢行。

これが成功し、ついにバッテリーミスでも同点になるチャンスを迎えた。

しかし、それでも最後の1点は北陵に入らなかった。

指導者の思い

チームの敗戦は、即ちチームの解散を意味し、3年生の多くはこれを機にもう硬球は握らない。

だからこそ美しく、見る者に感動を与える。

選手たちは涙し、しばしの茫然自失を体感するだろう。

しかし、指導者はこれが毎年続くのである。

大多数の指導者は現実的には「どう負けるか」「いかによく負けるか」という難題に対峙していると言えるのだ。

主役は確かに選手である。

それは否めないのだが、指導者もまた闘っているのである。

管理人は今後もそうした闘う指導者にも注目していきたい。

さて、北陵は1・2年生に好素材も揃っていると漏れ聞く。

敗戦の2日後、新キャプテンとして背番号20だった井出慎太朗くんが選ばれた。

彼らが新たな歴史を作っていくことも確かだろう。

何とか彼らの成長の軌跡を追っていければと念願している。

3年生諸君はひとまずお疲れさまでした。

2010.7.14up

どういう家に生まれたか。

どういう町に住んでいるか。

どんな学校に通っているか。

自らを含んでくれる集団に対して、人は愛憎半ばする奇妙な感覚を抱くものだ。

(憎しみは愛の表現の一つだとは思うが...)

4年に一度という絶妙な(?)インターバルで開催されるオリンピックとサッカーのワールドカップは、“自分の国”をことさら強く意識させるイベントだと言えよう。

実は管理人は正直に告白すると、サッカーが大好きというわけではない。

むしろ、やや苦手な部類と言った方が適切だ。

何しろなかなか点が入らない。

スコアレスドローもしばしば起こる。

かつて、マラドーナ(今回のアルゼンチン代表監督)が決めたゴールを見逃したあたり(詳しくはこちら)から、相性もそれほどよくないのだと確信もしている。

天皇杯決勝を仕事をしつつ観戦していたら、次々決まるゴールをついぞ見ることもなく、元旦早々たいへんに暗い気持ちになったこともあった。

今回、南アフリカで行われたワールドカップに対しても、さしたる興味も湧かず、少なくとも自らの中に盛り上がる要素も全くなかったはずであった。

それでも、“思わず”対カメルーン戦を観戦してしまい、ついでながら、負けると思いつつオランダ戦も観て、「何だやっぱり勝てねえか...」と呟きつつ、致し方なくデンマーク戦までグループリーグフル参戦となり、挙げ句にパラグアイ戦まで観るという熱の入れようになってしまった。

(但し、全戦仕事をしつつのながら族...と書いて、「ながら族」は死語と認定したく存じます)

なぜか...

答えは簡単であった。

『ナショナリズムの高揚』である。

その精神構造は小学校の時の運動会と同じだ。

クラス対抗リレーで自分が走者になれば、日頃は思うはずもない「クラスのために頑張る」といった意識になり、応援に回る時には「他のクラスをやっつけろ」という意識になる。

人は多かれ少なかれ、「自分を内包する集団が戦いに勝つ(或いは、相手より優れていると証明する)ことが好き」なのだ。

それはもう“本能”と呼んでいいだろう。

ワールドカップやオリンピックは、国の代表選手、つまりは自分たちの象徴が闘う場であり、運動会の巨大版である。

国内で戦っている際にはほとんど見向きもしないくせに、そういったステージになれば「勝ってくれ」という心理も働く。

そこには単純な帰属意識だけではない、政治や経済といった別種の思惑も存在するようになるのは当然の帰着なのである。

高校野球は、もう少しローカルでゆるく、少なくとも表立っては政治臭・経済臭のしない最大値だと考える。

それはちょっぴりせつなく、ちょっぴり美しく、世代を超えて甘美な涙も誘う。

例えば、背番号をもらえなかった3年生。

そこにはいつも健気な物語が横たわる。

例えば、自らのエラーが決勝点に繋がってしまった内野手。

泣き崩れ、嗚咽は止まらず...

おそらく管理人はそうした類の事柄が嫌いじゃないのである。

いや、むしろ激しく好きなのである。

今年の夏もそんな甘美な気持ちをどこかで感じたい。

だから、こんなに腰が痛くても、球場に足を運びます...

(マジで痛いッス。助けてちょーだい...!)

高校野球を取り巻く人たち。

ともに優しい気持ちになりましょう。

まもなく本編を開始致します。

しばらくお待ちください。